Fragmento del libro El Nuevo Periodsimo de Thomas Wolfe.

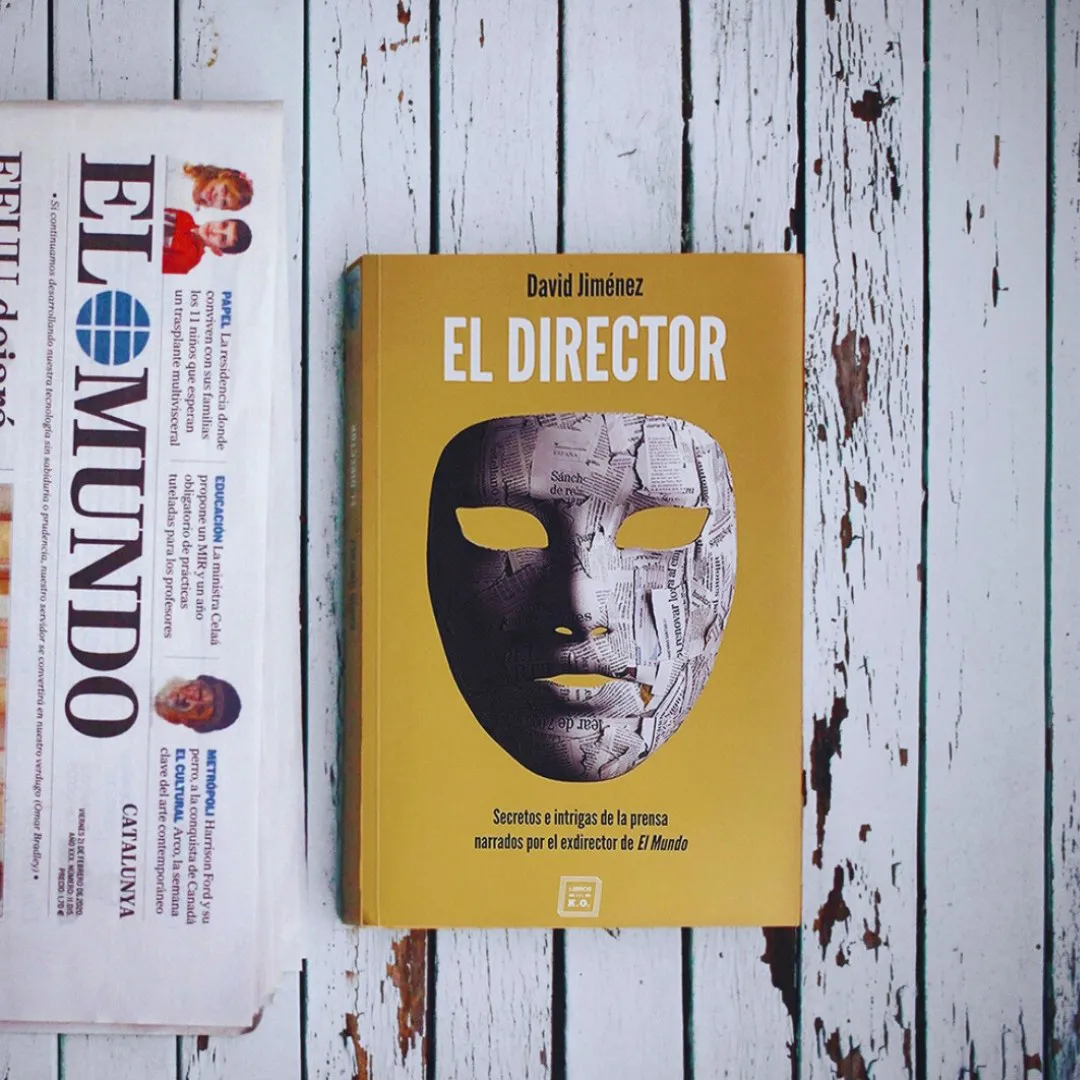

David Jiménez fue reportero de guerra y corresponsal para El Mundo en más de 30 países desde 1998 hasta 2014. Tras conseguir una beca en Harvard, regresó a Madrid para dirigir el medio en el que había estado desde que era pasante. Mientras duró su gestión del segundo diario más leído en España, tuvo que lidiar con las presiones del establishment político y empresarial que se habían hecho con el control mediático del periódico. En su libro, El Director, el periodista expone la verdad incómoda de los medios de comunicación y la corrupción que se entreteje en la alta esfera social de España.

LECTURA19/01/2025 Redacción

Redacción

Extracto de El Director, de David Jiménez, 2019.

Por David Jiménez

Ni siquiera un periódico combativo como El Mundo podía operar completamente fuera de Los Acuerdos, el sutil mercadeo de información y favores al que la prensa estaba enganchada como un yonqui a su droga. El sistema llevaba demasiado tiempo en funcionamiento, tras haber sido instalado por una mezcla de empresarios y directores de medios salidos de la Transición. Sus principales representantes en la prensa eran los Tres Tenores: Juan Luis Cebrián (El País), Pedro Jota Ramírez (Diario 16 y El Mundo) y Luis María Anson (ABC y La Razón), todos ellos buenos periodistas que terminarían malográndose en los pasillos del poder. Mantenían una cercanía incestuosa con el establishment, en parte por su deseo de pertenecer a él, y mezclaban con naturalidad periodismo e intriga política. No se dedicaban solo a contar noticias, sino a generarlas; ni a criticar a ministros, sino a nombrarlos y cesarlos; y tampoco se conformaban con editar periódicos, sino que los utilizaban como armas en batallas de poder donde ejercían de fiscales, jueces y, en ocasiones, verdugos. Eran, cada uno a su manera, ministroperiodistas, chófer y reservado en el restaurante de moda incluidos.

Jota era el más periodista e imprudente de los tres, Cebrián el más calculador e interesado y Anson el más tendencioso y aristócrata. El fundador de La Razón y exdirector del ABC había tenido en el segundo de esos diarios el despacho más grande que haya acogido nunca a un director. Incluía una salida privada que le permitía entrar y salir sin ser visto y un semáforo en la entrada para indicar su disponibilidad. Si estaba en rojo no recibía llamadas ni visitas, en ámbar solo llamadas y en verde ambas. La cultura de Los Acuerdos que tanto envenenaría la relación entre la prensa y el dinero se fraguó en esos despachos que, daba igual su tamaño, nunca fueron lo suficientemente amplios para acoger el ego de los Tres Tenores.

La decadencia de los grandes directores había dado paso a una nueva hornada de imitadores que, sin su influencia, talento o pegada, habían aparcado las sutilezas de épocas pasadas para abrazar lo que en las redacciones se conocía como el periodismo de trabuco, una versión de Los Acuerdos que parecía sacada del manual de la Cosa Nostra. El sistema sostenía a nuevos diarios digitales que operaban haciendo a empresas e instituciones públicas ofertas que no podían rechazar: o ingresaban una determinada cantidad de dinero en publicidad o serían golpeados con informaciones comprometedoras, a menudo inventadas. La primera vez que supe de la existencia del periodismo de trabuco fue a través de dos directivos de un gran banco, que se me quejaron amargamente de tener que pagar mordidas publicitarias. Cuando sugerí que denunciaran la situación, o incluso que me aportaran las pruebas para que lo publicáramos en el diario, me miraron sorprendidos:

—Todo el mundo paga —dijo uno de ellos.

—¿Todo el mundo?

—Piensa que para una gran empresa no es dinero, unos pocos miles de euros. Pero las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves si propagan un rumor que dañe la imagen de la empresa o de su presidente.

Entre los más descarados estaban los llamados confidenciales, diarios creados sin apenas medios que vivían del chantaje y contaban con el silencio cómplice de los tradicionales, porque dedicaban mucho espacio a publicar chismes sobre la prensa. Los jefes los temían.

Un día llegó la noticia de que el dueño de PR Noticias había sido condenado por exigir 300.000 euros a Íñigo Lapetra Muñoz, director de Comunicación del Consejo General de Enfermería de España, bajo la amenaza de publicar un dosier que destruiría su carrera. Pedí a Últimas que publicara la noticia y dos minutos después Las Secres me dijeron que tenía al teléfono al dueño de PR Noticias, Pedro Aparicio Pérez.

—No estoy —dije.

Pérez empezó a gritar todo tipo de insultos desde el otro lado de la línea y amenazó con «hundir en 15 días el periódico de mierda» que dirigía. Supuse que en adelante me trataría con especial cariño, pero no me importaba demasiado. ¿Quién iba a tomarse en serio artículos sin una sola fuente o testimonio, escritos con la simpleza narrativa de un texto de primaria? Para mi sorpresa, la dirección de la empresa al completo.

El Cardenal envió a El Secretario a convencerme de que retirara la noticia de la condena de Pérez. La mano derecha del nuncio de Milán era un tipo de formas rudas y ambición desproporcionada para su talento que años antes había esquivado el despido por un golpe de suerte. Jorge Fernández, uno de nuestros históricos, que había pilotado la nave junto a Fernando Baeta en la etapa dorada del diario, dejaba la empresa tras haber sido relegado a un puesto como coordinador de la redacción. El Secretario aceptó sustituirle y pasó a disfrutar de una cómoda vida en una esquina olvidada de San Luis, controlando gastos y eludiendo el estrés de los cierres. Su fortuna cambió cuando El Cardenal descubrió en él aptitudes que habían pasado desapercibidas para los demás. Lo convirtió en el ejecutor de los trabajos más sucios de la empresa, ya fuera comunicar despidos, reducir sueldos, intimidar a quienes se salían de la línea o filtrar rumores a los confidenciales para destruir reputaciones, especialmente de gente de dentro. Entre sus funciones estaba proteger la imagen de su jefe, que sufría obsesivamente por lo que se decía de él y bajaba a mi despacho como el niño al que le han robado la merienda en el patio del colegio, cabizbajo y ofendido tras haber leído algo negativo sobre su gestión.

—Solo dos minutos, le escuchas y ya está —me dijo El Secretario pidiéndome que al menos me pusiera al teléfono con Pérez—. Si no lo haces, va a publicar mierda de la empresa. Es una petición personal de arriba.

El Secretario me pedía un doble favor, para su jefe y para él mismo, porque su posición dependía de su capacidad para ahorrar a El Cardenal las inconveniencias del mando. El trabajo le había convertido en nuestro directivo más detestado, pero a cambió había sido recompensado con cargos adornados con nombres rimbombantes y coches de empresa cada vez más ostentosos, que solía estrenar tras completar la última ola de despidos.

—De verdad que me gustaría ayudarte en esto —dije a El Secretario—, pero no voy a poder. No quiero saber nada de confidenciales.

Pérez le dio una buena tunda a El Cardenal en su digital poco después.

—Gracias —me escribió el nuncio con sarcasmo.

Le respondí enviándole una colección de artículos con invenciones sobre mí y una nota que decía:

—Va con el sueldo.

El periodismo nacional vivía una doble vida. En una anunciábamos a los cuatro vientos nuestro papel fundamental en democracia, nos concedíamos constantes premios por nuestra labor —¿había un oficio que se premiara más a sí mismo?— y censurábamos los excesos, prebendas y corruptelas de los políticos. En la otra hacíamos lo mismo que ellos, resistíamos cualquier intento de control sobre nuestra labor, ignorábamos los códigos deontológicos que nosotros mismos habíamos redactado y nos integrábamos cómodamente en el sistema que nos habíamos comprometido a vigilar. Mientras los herederos de la Transición convertían el país en una inmensa agencia de colocación para sus afines, las instituciones se gangrenaban y los partidos políticos que debían defender el Estado de Derecho se aprovechaban de él, los medios escogíamos el bando equivocado. Durante décadas ofrecimos a la monarquía inmunidad informativa y adulación, enviando a sus miembros de moral más endeble la señal de que nunca serían censurados. Vivimos en connivencia con bancos y tiburones inmobiliarios, sin denunciar sus excesos porque su publicidad engordaba nuestras cuentas de resultados. Nos sometimos a Los Acuerdos, sin oponer ninguna resistencia o promocionándolos. Y alineamos nuestros intereses con los de los partidos políticos y gobiernos, a cambio de dinero institucional, licencias de televisión o favores. La prensa, atrincherada en ideologías irrenunciables y fiel a una verdad que encajara en ellas, había malgastado sus mejores días en batallas mediáticas y luchas de egos, mientras guardaba silencio sobre sus propias deshonras.

Ni siquiera podíamos acogernos a la excusa de la necesidad, porque todo había empezado en los buenos tiempos, cuando la prensa vivía en la abundancia y los regalos de empresa colapsaban cada Navidad los servicios de mensajería de las redacciones. Jamones, cajas de vino, puros Montecristo, tarjetas regalo de El Corte Inglés y cestas con caviar incluido se acumulaban junto a las mesas de los redactores jefe y en los despachos del staf . Entre las anécdotas legendarias del oficio, Ramón Lobo, uno de los grandes reporteros del país, contaba el día que una conocida marca de electrodomésticos obsequió con un televisor a cada uno de los asistentes a una rueda de prensa. Al final del reparto sobraba uno, así que un compañero preguntó si podía llevárselo también.

Y se marchó con dos televisores.

Las comidas gratis en los mejores restaurantes, los coches prestados indefinidamente y los créditos a intereses inimaginables para el resto de los mortales estaban a la orden del día. Un exconsejero del Banco Popular me contó que la política de la empresa era «tener contentos a los periodistas de Economía» con hipotecas por debajo del mercado, para asegurarse una cobertura amable. El banco terminó yéndose a pique tras haber mantenido durante décadas la imagen de ser el mejor gestionado del país. Era un sistema en el que los jefes se llevaban la mejor parte del botín, pero donde siempre había algo para la infantería.

—¡Viaje por la jeta a Tanzania! —gritaba alguien—. ¿Quién lo quiere?

—¡Comida en el Ritz!

—¡Rueda de prensa de una marca de relojes: igual cae uno!

Llegó un momento en que el diario tuvo que recordar a los redactores que aquellos viajes contaban como vacaciones y no como coberturas, por mucho que al volver se escribiera una crónica al dictado de la oficina de turismo. La crisis había terminado con la barra libre, pero la fiesta continuaba para la aristocracia del oficio. Lo que en países con larga tradición de libertad de prensa resultaba inaceptable pasaba por normal en el nuestro. A nadie le extrañaba que la imagen del rigor en los telediarios, Matías Prats, fuera desde hacía años el rostro publicitario de la aseguradora de un gran banco. Que el líder de la radio, Carlos Herrera, se fuera de excursión a la Eurocopa de Polonia, junto con algunos de los informadores más conocidos del país, en un avión fletado por la multinacional Iberdrola. O que la mayoría repitieran, gratis total, en el Mundial de Brasil. Ni que los directores de El País, El Mundo o ABC se dejaran agasajar en el palco del Santiago Bernabéu por la elite del poder y el dinero, compartiendo confidencias y champaña con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid que a la mañana siguiente pedía la cabeza de los cronistas que criticaban al equipo. Los periodistas estábamos tan convencidos de nuestra excepcionalidad, de formar parte de una casta privilegiada que merecía un trato preferencial, que una de las reporteras más célebres del país, que en su día había trabajado en El Mundo, llamó en una ocasión a la Comunidad de Madrid para pedir que enviaran a los bomberos a su casa porque se había dejado las llaves dentro. Cuando le sugirieron que avisara al cerrajero, se sorprendió como solo podía hacerlo alguien que perteneciera a un gremio que había perdido todo contacto con la realidad:

—Eso me costaría una pasta.

Todo aquel mundo de ventajas había empezado antes de mi marcha, pero durante mi ausencia en la corresponsalía se había desmadrado. Los sobresueldos para informadores estaban ahora a la orden del día, pagados por agencias de comunicación, clubes de fútbol, partidos políticos y grandes empresas como Telefónica, que durante la presidencia de César Alierta llegó a tener subvencionados a 80 de los más conocidos informadores del país. La publicación a través de la plataforma Fíltrala de la base de datos de donaciones y patrocinios de El Corte Inglés reveló que la empresa de grandes almacenes pagaba por trabajos y consultorías a reconocidos periodistas como Fernando Ónega, Isabel Durán o el jefe de Opinión de ABC Jaime González. La lluvia de dinero se extendía a media docena de asociaciones de prensa, que en teoría debían proteger el oficio de esas tentaciones. Las agencias de noticias, tradicionalmente más escrupulosas, oficializaron el periodismo de pago con la creación del Servicio Bajo Demanda: por un módico precio, empresarios, corporaciones o instituciones garantizaban la cobertura periodística de sus eventos. Ni siquiera la romántica cobertura internacional se libraba: los viajes a los focos de atención eran ahora sufragados por ONG, gobiernos, el Banco Mundial o alguna cadena hotelera. La muralla que debía separar la propaganda de la información, la nota de prensa de la noticia y la publicidad del periodismo se había desmoronado. Comprarse un periodista no era posible en España, pero como dice el dicho afgano sobre la corrupción: del alquiler se podía hablar.

La crisis moral del periodismo había ido acompañada, inevitablemente, del deterioro de su calidad. Con presupuestos cada vez más ajustados, los medios habían encontrado fórmulas ganadoras y de coste limitado para mantener a las audiencias enganchadas: bastaba juntar en la arena del debate a un grupo de periodistas dispuestos a insultarse, previo arreglo del sistema de cuotas organizado por políticos y caciques, para poner en marcha programas con grandes audiencias y ninguna sustancia. El Mundo había aportado unos cuantos personajes al show entre quienes habían ido dejando el periódico en purgas y despidos. Alfonso Rojo, que cuando me marché de corresponsal era el reportero estrella del país y adjunto al director —el único al que se aumentaba el cuerpo de la firma en sus crónicas—, hacía ahora periodismo de confidenciales y actuaba como uno de los grandes provocadores de las tertulias, donde era llamado como parte de la cuota del Gobierno. Nunca defraudaba: había sido expulsado de un plató de la Sexta tras decirle a la futura alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estaba «muy gordita para el hambre que se pasa» en el país. Eduardo Inda, con el que había cubierto mi primera noticia en la sección de local veinte años antes, y que durante algún tiempo hizo tándem de investigación con Woodward, terminaría creando un diario sensacionalista y organizando trifulcas con «podemitas» en radios y televisiones. Tomás Roncero, uno de nuestros célebres cronistas de la sección de Deportes, protagonizaba ahora programas televisivos a los que acudía disfrazado de hooligan, lloraba en directo ante las victorias del Real Madrid y disparaba las audiencias teatralizando sus intervenciones hasta convertirlas en escenas de

telenovela. Quizá fuera el lado más triste de la decadencia del oficio: la manera en la que había llevado a buenos periodistas a olvidarse de lo que habían sido. En mitad de la precariedad de los tiempos y las olas de despidos, informadores discretos sobrevivían entregándose al ruido, opinadores antaño intelectualmente honestos se vendían a un bando político y reputados profesionales aceptaban indignidades bien remuneradas, haciéndose un Milá, en referencia a la célebre periodista de los años 80 y 90 que terminó como presentadora del reality Gran Hermano porque, según decía, «tenía que pagar la hipoteca».

De los periodistas se esperaba ahora que entretuvieran, no que informaran. Y en ese nuevo escenario nadie competía, en presencia o caché, con Paco Marhuenda, erigido en la gran estrella de lo que los mexicanos llaman la comentocracia. El expolítico del Partido Popular dirigía La Razón y había firmado algunas de las portadas legendarias del Nuevo Periodismo español. Una de ellas revelaba una encuesta que daba como ganador en unas hipotéticas elecciones generales al exministro franquista Manuel Fraga, que llevaba cinco años muerto.

Marhuenda era el patito feo que seguía la estela de los Tres Tenores de la información, Cebrián, Jota y Anson, pero aunque se esforzaba en imitarlos, carecía de su carisma o consideración. A cambio ofrecía al Gobierno una entrega sin condiciones que le abría todas las puertas y que en nuestro país incluso iba acompañada de cierto estatus. El ministro del Interior Jorge Fernández, mi frustrada garganta profunda en el caso Isabel Pantoja y fontanero jefe de Las Cloacas del Estado, le había nombrado comisario honorario de la Policía Nacional; Rajoy lo recibía en Moncloa con los brazos abiertos y el IBEX patrocinaba sus eventos, concediéndole prioridad en Los Acuerdos. El Comisario participaba en una media de ocho tertulias semanales y a mí aquello me producía asombro, porque yo solo iba a dos y me angustiaba estar quitándole tiempo al diario. Ni siquiera cuando se difundieron grabaciones en las que se jactaba de manipular su periódico para presionar a políticos —«ya nos hemos inventado una cosa muy buena para darle una leche», decía de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes—, el último de la estirpe de ministroperiodistas perdió su posición en los platós.

—Yo creo en el periodismo ideológico —me dijo en una ocasión, en un receso publicitario del programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Y al escucharlo pensé que quizá El Cardenal se había equivocado y que su hombre era Marhuenda. Un personaje sin talento para la política o el periodismo, pero que había fusionado ambas especialidades hasta convertirse en el favorito del poder y estrella del circo televisivo, donde era arrojado a la arena del periodismo de entretenimiento para que riñera con tragasables de la izquierda, que también los había en abundancia, y el espectáculo no decayera. El Comisario era el tipo de director que demandaban los tiempos.

Los Serios, la prensa que nos considerábamos distinguida, tampoco estábamos en posición de criticar el espectáculo o mirar por encima del hombro a quienes se entregaban a él. Nuestras webs, inmersas en una batalla por la audiencia y desesperadas por buscar los ingresos que habían desaparecido con la debacle del papel, mezclábamos sesudos análisis políticos, crónicas de corresponsales en lugares remotos, revelaciones de intimidades de famosos y buenas dosis de sexyperiodismo, que tenía entre sus normas de titulación añadir el nombre de un famoso y la palabra sexo para garantizarse lectores y popularidad. Era un modelo en el que también había caído El Mundo y que nos había llevado a publicar historias como «El de Laura Pausini y otros “tesoritos” mostrados por descuido»: una fotogalería con las famosas que «han tenido despistes que han permitido ver su bien más preciado sin quererlo». El artículo, publicado antes de mi llegada, provocó protestas y los jefes, convencidos de que el único problema era su tufo machista, decidieron enmendarlo con una serie sobre «Los famosos a los que no les gusta marcar paquete».

Las dos historias habían sido publicadas en La Otra Crónica (LOC), nuestro suplemento de prensa rosa que yo había criticado desde su nacimiento y con el que ahora mantenía una relación complicada. Entendía la estrategia que había llevado a su creación: en un país con uno de los niveles de lectura de prensa más bajos de Europa, donde las grandes tiradas eran protagonizadas por revistas del corazón y los programas más vistos exponían la intimidad de celebridades, ¿por qué no añadir a nuestra oferta informativa lo que la gente quiere? No tenía nada en contra de la prensa rosa: no todo en periodismo debía ser drama, política y gestas de reporteros intrépidos. También a mí me relajaba más el Hola que The Economist en la consulta del dentista. Lo que me costaba aceptar era la mezcla dentro del mismo proyecto intelectual del último escándalo de corrupción gubernamental y la «exclusiva» sobre la infidelidad del torero, el reportaje gráfico de la crisis de refugiados en Lesbos y el topless robado a la cantante de moda en Marbella, los últimos datos de paro juvenil y los «tesoritos» de las famosas.

Los periodistas de LOC padecieron mis prejuicios hacia el suplemento desde el principio y Chismes, el redactor jefe que en mi primer día había solventado el malentendido en la entrada para que me dejaran pasar —«¡Es el nuevo director! ¡Es el nuevo director!»—, disimulaba como podía la irritación que le generaban mis pudores periodísticos. Nada más llegar había enterrado el contenido de LOC en la parte más baja de nuestra web, tratando de suavizar su tono en una decisión que tenía su incoherencia: o cerrabas el suplemento, algo que su éxito hacía inviable en nuestra situación, o dejabas hacer su trabajo a sus periodistas, que eran los mejores de la prensa rosa del país.

Los sábados recibía puntuales llamadas de políticos, cantantes, empresarios o deportistas indignados al despertarse con las crónicas de sus amoríos, peleas, disputas financieras, infidelidades y descuidos públicos. El acuerdo que había alcanzado conmigo mismo consistía en tolerar la existencia de nuestro lado más frívolo dentro de unos límites y atender las peticiones de quienes expresamente pedían respeto a su intimidad, una norma en la que no hice excepciones. Veté que se informara sobre la vida sentimental del exdiputado del Partido Popular y empresario Manuel Pizarro —vivíamos en el mismo edificio de apartamentos—, pero también de la dirigente de Podemos Carolina Bescansa. La diputada se había presentado en el parlamento con su bebé recién nacido en brazos, según decía para denunciar las dificultades de conciliación familiar de las mujeres. No conocía a Bescansa y su protesta me pareció un show para la galería —el Congreso tenía un estupendo servicio de guardería—, pero cuando me llamó para pedirme que respetáramos su deseo de privacidad acepté, a pesar de sus contradicciones. Tumbar una página de LOC no me causaba ningún remordimiento: los lectores podrían subsistir sin conocer quién era el padre del primer bebé parlamentario del país. Me preocupaba más que fuera demasiado tarde para revertir el descenso de la prensa tradicional a los infiernos de la banalidad y la nadería, porque en las redacciones había empezado a escucharse la frase que había llevado a la indigencia intelectual a la televisión generalista: «Damos al público lo que quiere».

El periodismo espectáculo y de trabuco, los sobresueldos, los periodistas anuncio, las prebendas institucionalizadas o la rendición frente al poder de la prensa tradicional, atrapada entre Los Acuerdos y la búsqueda de audiencias menos exigentes, habían llevado al oficio a su momento más bajo en democracia. Y, sin embargo, nadie lo habría dicho asistiendo a las reuniones de un diario, un telediario o un programa de radio. La profesión llevaba su decadencia con la discreción de una madame del Moulin Rouge y nuestras intimidades apenas traspasaban los corrillos de periodistas. El oficio que tenía como esencia contar las cosas se había convertido en guardián de sus propios secretos inconfesables: a los periodistas nos gustaba contar una buena historia, pero no la nuestra.

Fragmento del libro El Nuevo Periodsimo de Thomas Wolfe.

Ensayo del escritor francés Jean Baudrillar sobre las consecuencias de pervivir en un ecosistema atravesado por el simulacro y simulación de la hiperrealidad contingente.

Fragmento extraído del libro El Loco del periodista político Juan Luis González, 2023.

Fragmento del libro El Nuevo Periodsimo de Thomas Wolfe.

Entendiendo la lógica del abuso infantil ritual a nivel internacional.

Recorrí las calles de Córdoba Capital en busca de aventuras y me topé con la historia de Sebastián, un buscavidas de la Docta. Su realidad, que encarna la de muchas otras personas en situación de calle, merece ser contada.

Entrevistamos a la periodista de La Voz, Brenda Petrone Veliz. Una comunicadora audaz que se destaca en múltiples facetas de la comunicación; entrevista, redacción, radio y conducción. Descubrí uno de los jóvenes talentos de Córdoba que ya pisa fuerte en el mapa del periodismo argento.

Una influencer estadounidense que realiza vlogs de vida cotidiana en pareja y bromas polémicas, puso en riesgo la vida de una persona sin hogar por 20 dólares cuando la retó a saltar a un lago.

Documento Armas Silenciosas para Guerras Secretas publicado en el libro "He aquí un Caballo Pálido" del escritor y comunicador William Cooper en 1991.

Ensayo del escritor francés Jean Baudrillar sobre las consecuencias de pervivir en un ecosistema atravesado por el simulacro y simulación de la hiperrealidad contingente.

Exponemos el caso de la Tiktoker Florencia Belén Aguirre, perseguida, acosada y encarcelada en Misiones por presuntos crímenes de odio.

Manifiesto completo de La Sociedad Industrial y su futuro del filósofo y matemático Theodore Kaczynski, más conocido mundialmente como el Unabomber.

¿Y si la pornografía fuese más que parte de la industria del entretenimiento? Descubrí el inicio de uno de los emporios más preponderantes del mundo que es usado como instrumento para propagar una Guerra Cultural en el siguiente ensayo de Nathan Abrams.

Fragmento del libro El Nuevo Periodsimo de Thomas Wolfe.