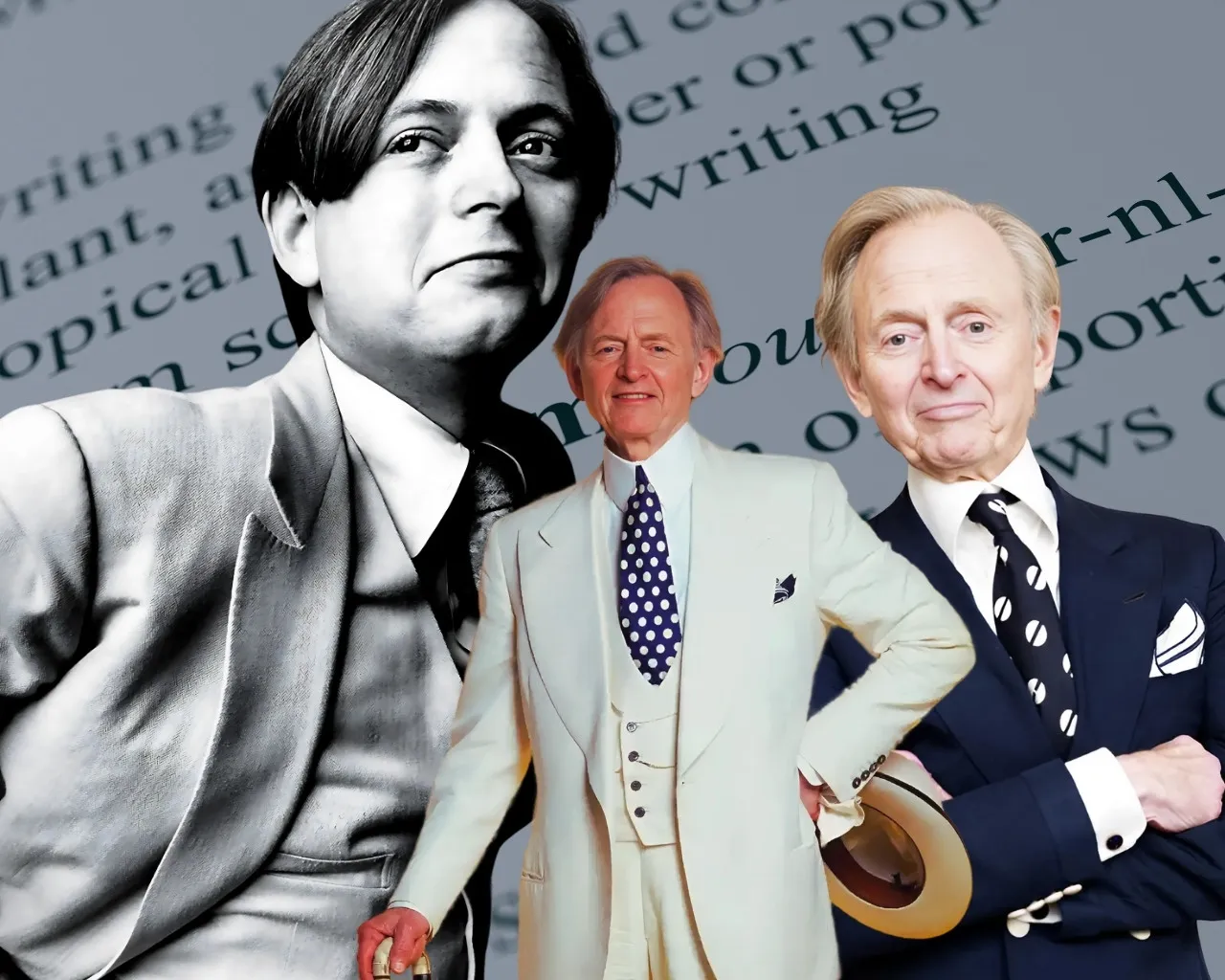

Fragmento del libro El Nuevo Periodsimo de Thomas Wolfe.

Thomas Wolfe, 1977

No tengo ni idea de quién concibió la etiqueta de «El Nuevo Periodismo» ni de cuándo fue concebida. Seymour Krim me dijo que la oyó por primera vez en 1965, cuando era redactor-jefe de Nuggel y Peter Hamill le llamó para encargarle un artículo titulado «El Nuevo Periodismo» sobre gente como Jimmy Breslin y Gay Talese. Fue a finales de 1966 cuando se oyó hablar por primera vez a la gente del «Nuevo Periodismo» en las tertulias, que yo recuerde. No estoy seguro... A decir verdad, jamás me ha gustado esa etiqueta. Todo movimiento, grupo, partido, programa, filosofía o teoría que pretenda ser «Nuevo» no hace más que pedir guerra. El carro de la basura de la historia está lleno de ejemplos: el Nuevo Humanismo, la Nueva Poesía, la Nueva Crítica, el Nuevo Conservadurismo, la Nueva Frontera, il Stilo Novo... El Mundo de Mañana... Sin embargo, la etiqueta de «Nuevo Periodismo» acabó por pegar. No era un «movimiento». Carecía de manifiestos, clubs, salones, camarillas; ni siquiera disponía de un café donde se reunieran los fieles, desde el momento en que no existía credo ni fe. En la época, mediados los años sesenta, uno sólo se daba cuenta de que por arte de magia existía una cierta agitación artística en el periodismo, y de que este hecho resultaba nuevo en sí mismo.

Ignoro cuál podía ser la historia de aquello, si es que la había. Entonces la perspectiva histórica no me interesaba. Lo único que sabía es lo que unos cuantos escritores estaban consiguiendo en Esquire, Thomas B. Morgan, Brock Brower, Terry Southern y, sobre todo, Gay Talese... incluso un par de novelistas estaban metidos en aquello, Norman Mailer y James Baldwin, que escribían artículos para Esquire... y, naturalmente, los colaboradores de mi suplemento dominical, New York, principalmente Breslin, pero también Robert Christgau, Doon Arbus, Gail Sheehy, Tom Gallagher, Robert Benton y David Newman. Yo fabricaba artículos tan deprisa como podía y estaba pendiente de los hallazgos que esta gente conseguía hacer. Yo me hallaba completamente envuelto por esa pequeña agitación que se estaba produciendo. Era un pequeño grupo muy compacto.

Como resultado, jamás tuve la más mínima idea de que eso pudiese tener algún impacto en el mundo literario o, en cuanto a eso, cualquier otra esfera más allá del pequeño mundo del periodismo de reportaje. Debí tener un poco más de vista, sin embargo. Hacia 1966 el Nuevo Periodismo había cobrado ya su tributo literario y al contado: esto es, amargura, envidia y resentimiento.

Tal estado de espíritu estalló durante un curioso episodio conocido como «el caso del New Yorker». En abril de 1965, en New York, el suplemento dominical del Herald Tribune, yo había hecho lo que creí una alegre burla de la revista The New Yorker en un artículo de dos partes titulado: «¡Pequeñas Momias! La Verdadera Historia del Soberano de la Tierra de los Muertos Vivientes de la Calle 43». Un gran número cómico y sportif, ustedes ya me entienden. El caso es que provocó un cabreo de mil demonios. En lo más recio del mismo los «coroneles» tanto del Periodismo como de la Literatura lanzaron su primer ataque contra esa execrable chusma vulgar infiltrada en sus filas, esos escritores de revistas que practicaban esa abominable fórmula nueva...

Los ataques más insistentes vinieron de dos publicaciones relativamente nuevas pero eminentemente conservadoras. Uno fue montado por el que era ya el más importante órgano del periodismo tradicional en los Estados Unidos, el Columbia Journalism Review, y el otro por el órgano principal de los ensayistas literarios veteranos y «hombres de letras» norteamericanos, The New York Review of Books. Ambos ofrecían listas de «errores» de mi artículo sobre The New Yorker, listas maravillosas, tan misteriosas y desconcertantes como la factura de una operación de cirugía estética, a través de las cuales concluían que ahí estaba ese abominable género nuevo, esa «forma bastarda», ese «Paraperiodismo», una condecoración que no sólo me colgaron a mí y a New York y a todos sus trabajos, sino también a Breslin, Talese, Dick Schaap y, por lo que ellos imaginaban, Esquire10. Acéptese las listas o no, la estrategia en sí era reveladora. Mi artículo sobre The New Yorker no era siquiera un ejemplo del nuevo género; no usaba ni técnicas de reportaje ni técnicas literarias; bajo unas cuantas gotas de sangre al estilo Pólice Gazette, no era más que una crítica tradicional, un alfilerazo, un ataque, un «ensayo» de la vieja escuela. Poco o nada tenía que ver con lo que yo había escrito antes. Y desde luego no tenía nada que ver con la obra de ningún escritor. Aun así, creo que el furor de aquellos periodistas y literatos era sincero. Creo que tras considerar el trabajo que una docena de escritores o así, Breslin, Talese, y yo mismo entre ellos, estaban haciendo para New Yok y Esquire, se sentían confundidos, ofuscados... Esto no puede estar bien... Esa gente hacía trampas, adornaba las cosas, inventaba el diálogo... Dios mío, tal vez habían inventado escenas enteras, los mentirosos sin escrúpulos (Se lo digo yo, arbitro, esa jugada es ilegal). Necesitaban creer, en suma, que esta nueva forma no era legítima... era una «forma bastarda».

El trastorno de los profesionales del periodismo no constituía ningún misterio. Eran poco más que simples practicones que se resistían a la innovación. Para el director medio de un periódico un concurso de acertijos con premio significaba el colmo de la novedad. La oposición literaria, no obstante, era más compleja. Mirando ahora hacia atrás, está claro que lo que sucedió fue lo siguiente: la repentina aparición de este nuevo estilo de periodismo, sin raíces ni tradiciones, había provocado un pánico en el escalafón de la comunidad literaria. Durante todo el siglo veinte los literatos se habían habituado a un escalafón de estructura muy estable y aparentemente eterna. Era algo así como una estructura de clase según el modelo del siglo dieciocho, en la cual uno podía competir únicamente con gente de su misma categoría. La clase literaria más elevada la constituían los novelistas; el comediógrafo ocasional o el poeta podían pertenecer a ella, pero antes que nada estaban los novelistas. Se les consideraba como los únicos escritores «creativos», los únicos artistas de la literatura. Tenían el acceso exclusivo al alma del hombre, las emociones profundas, los misterios eternos, y así sucesivamente y etcétera... La clase media la constituían los «hombres de letras», los ensayistas literarios, los críticos más autorizados; también podían pertenecer a ella el biógrafo ocasional, el historiador o el científico con aficiones cosmológicas, pero antes que nada estaban los hombres de letras. Su provincia era el análisis, la «intuición», el ejercicio del intelecto. No se hallaban al mismo nivel que los novelistas, cosa que sabían muy bien, pero eran los prácticos que imperaban en la navegación de la literatura de no-ficción... La clase inferior la constituían los periodistas, y se hallaban a un nivel tan bajo de la estructura que apenas si se percibía su existencia. Se les consideraba principalmente como operarios pagados al día que extraían pedazos de información bruta para mejor uso de escritores de mayor «sensibilidad». En cuanto a los que escribían para las revistas populares y los suplementos dominicales, los llamados escritores independientes... a excepción de unos pocos colaboradores del The New Yorker, ni siquiera formaban parte del escalafón. Eran el lumpenproletariado.

Y de improviso, mediados los años sesenta, he aquí que surge una horda de miembros de ese lumpenproletariado, nada menos, una horda de escritores de revistas baratas y suplementos dominicales, sin credenciales literarios de ninguna clase en la mayoría de los casos —sólo que emplean todas las técnicas de los novelistas, hasta las más sofisticadas— y por si esto fuera poco se nutren de las intuiciones de los hombres de letras mientras están en ello... y al mismo tiempo continúan practicando su sórdido trabajo errante de cada día, «escarbando», atropellando, recogiendo abominable material de ése que sólo se divulga en los vestuarios de caballeros —y asumen todos estos papeles al mismo tiempo—; en otras palabras, se permiten ignorar las categorías literarias que han estado forjándose durante casi un siglo.

El pánico se propagó primero entre los hombres de letras. Si las hordas de lumpenproletarios se salían con la suya, si su nueva forma conquistaba algún tipo de respetabilidad literaria, si de algún modo se les aceptaba como «creadores», los hombres de letras se verían despojados hasta de su puesto de prácticos imperantes en la navegación de la literatura de no-ficción. Darían con sus huesos en la Clase Media Baja (Apéndice 4). Esto empezaba a suceder ya. La primera indicación que tuve me llegó por un artículo del número de junio de 1966 de Atlantic, escrito por Dan Wakefield, titulado «La Voz Personal y el Ojo Impersonal». El quid del artículo radicaba en que éste era el primer período que se recordaba, en el que los componentes del mundo literario empezaban a hablar de la no-ficción como de una forma literaria seria. Norman Podhoretz ya había publicado otro trabajo en Harper's, en 1958, reclamando una categoría similar para la «prosa discursiva» de finales de los años cincuenta, para los ensayos de gente como James Baldwin e Isaac Rosenfeld. Pero la conmoción a que Wakefield se refería no tenía nada que ver con el ensayo ni con ninguna otra forma tradicional de no-ficción. Todo lo contrario; Wakefield atribuía el flamante fulgor de la no-ficción a dos libros de especie enteramente distinta: A sangre fría, de Truman Capote, y a una recopilación de artículos de revista con un título hecho de un pentámetro trocaico aliterado, del que de seguro me acordaría a poco que me empeñase.

La historia contada por Capote de la vida y la muerte de dos vagabundos que exterminaron a una acomodada familia de granjeros de Kansas apareció en forma seriada en The New Yorker en otoño de 1965 y se publicó como libro en febrero de 1966. Causó sensación... y fue un golpe terrible para todos aquéllos que confiaban en que el execrable Nuevo Periodismo o Paraperiodismo se extinguiese por sí solo como una bengala. No se trataba, a fin de cuentas, de algún oscuro periodista, de algún escritor independiente, sino de un novelista de larga reputación... cuya carrera había caído en el marasmo... y que de repente, con este golpe certero, con este giro hacia la abominable nueva forma de periodismo, no sólo había resucitado su prestigio sino que lo había hecho aún mayor que antes... y se había convertido en una celebridad de la más sorprendente magnitud en el negocio. Gente de todas clases leía A sangre fría, gente cuyo gusto era de todos los niveles. Todos se quedaban absortos con el libro. El propio Capote no lo llamó periodismo; muy al contrario; afirmó que había inventado un nuevo género literario, «la novela de no-ficción». A pesar de eso, su éxito dio al Nuevo Periodismo, como pronto se le llamaría, un impulso arrollador.

Capote se pasó cinco años reconstruyendo la historia y entrevistándose con los asesinos en la prisión y todo eso, un trabajo muy meticuloso e impresionante. Pero en 1966 empezaron a verse proezas en el campo del reportaje que resultaban extraordinarias, espectaculares (Apéndice 6. ) Había surgido una casta de periodistas que de un modo u otro poseían el coraje de hablar a su manera metidos en cualquier ambiente, incluso sociedades cerradas, y salir con vida del empeño. Un maniático maravilloso llamado John Sack convenció al Ejército de que le permitiesen incorporarse a una compañía de infantería en Fort Dix, la Compañía M, de la Primera Brigada de Entrenamiento Acelerado de Infantería —no en calidad de recluta sino de reporter — y pasar el entrenamiento con ella, para luego seguirla al Vietnam y a la primera línea de combate. El resultado fue un libro titulado M (que apareció en Esquire), un Catch-22 de no-ficción y que, para mí, sigue siendo el mejor libro de cualquier género publicado sobre la guerra. George Plimpton acompañó en sus entrenamientos a un equipo profesional de fútbol americano, los Detroit Lions, en calidad de reportero que jugaba como aprendiz de cuarta base, vivía con los jugadores, y compartía los ejercicios, para finalmente jugar con ellos como cuarta base en un partido antes de temporada... con el objeto de escribir Paper Lion. Al igual que el libro de Capote, Paper Lion fue leído por personas cuyo gusto era de todos los niveles y resultó el trabajo sobre el deporte de mayor impacto literario desde los relatos de Ring Lardner. Pero el Premio Cojones de Hierro para escritores independientes a jornada completa correspondió aquel año a un oscuro periodista de California llamado Hunter Thompson, que «rodó» con los Angeles del Infierno durante dieciocho meses —como reportero y no como miembro, lo que habría resultado más seguro— con el objeto de escribir Las Angeles del Infierno: la Extraña y Terrible Saga de la Banda de los Motociclistas Proscritos. Los Angeles escribieron el último capítulo por él al dejarle medio muerto a golpes en un parador a cincuenta millas de Santa Rosa. A lo largo de todo el libro Thompson había estado buscando el ángulo psicológico o sociológico simple que le permitiese resumir todo lo que había visto, el simple y áureo aperçu; y mientras estaba allí tumbado en el suelo escupiendo sangre y dientes, la frase que perseguía le llegó como un relámpago desde el corazón de las tinieblas: «¡Exterminad a todos los brutos! »

Por la misma época, 1966 y 1967, Joan Didion estaba escribiendo aquellos extraños artículos góticos suyos, que finalmente se recopilaron en Tambaleándose hacia Bethlehem. Rex Reed estaba escribiendo sus entrevistas con celebridades... constituían un viejo ejercicio periodístico, desde luego, pero nadie se había planteado nunca con tanta aplicación la pregunta de «¿Cómo es Eso-y-Aquello realmente?» (Simone Signoret, por lo que recuerdo, resultaba que tenía el cuello, los hombros y la parte superior de la espalda como los de un beisbolista. ) James Mills estaba llevando a cabo algunas hazañas periodísticas por su cuenta para Life en artículos como «El Pánico en Needle Park», «El Detective» y «El Fiscal». El equipo escritor-reportero formado por Garry Wills y Ovid Demaris estaba realizando una serie de brillantes artículos para Esquire, que culminaron con «Todos me conocen —¡soy Jack Ruby!».

Y después, en los comienzos de 1968, otro novelista se pasó a la no- ficción, y con un éxito que a su manera fue tan espectacular como dos años antes el de Capote. Se trataba de Norman Mailer y de su relato de una demostración antibélica en la que se había visto envuelto, «Los Peldaños del Pentágono». Las memorias, o autobiografía (Apéndice 3), son un viejo género de no-ficción, desde luego, pero este trabajo se escribió estando lo bastante cerca del acontecimiento como para poseer un impacto periodístico. Ocupó un número entero de Harper's Magazine, y apareció unos meses más tarde como libro bajo el título de Los Ejércitos de la Noche. Al contrario que el libro de Capote, el de Mailer no consiguió el éxito popular; pero dentro de la comunidad literaria y entre los intelectuales en general no pudo ser un más tremendo succès d'estime. Por aquella época la reputación de Mailer se había ido deteriorando a merced de dos novelas ineptas tituladas Un sueño americano (1965) y ¿Por qué estamos en el Vietnam? (1967). Se le empezaba a considerar con cierta condescendencia como periodista, en cuanto que sus escritos de no-ficción, principalmente para Esquire, eran evidentemente lo mejor que hacía. Los Ejércitos de la Noche puso fin a esto en un abrir y cerrar de ojos. Igual que Capote, Mailer estaba aterrado por la etiqueta que le habían puesto —«periodista»— y había subtitulado su libro «La Novela como Historia; Historia como la Novela». Pero en el mundo literario nadie pasaría por alto la lección. Ahí estaba otro novelista que se había pasado a una forma execrable de periodismo, no importa el nombre que quiera dársele, y que no sólo había reavivado su reputación, sino que la había aumentado hasta un punto como nunca en su vida.

Hacia 1969 no existía nadie en el mundo literario que se permitiese desechar llanamente el Nuevo Periodismo como un género literario inferior. La situación era similar en cierto modo a la situación de la novela en Inglaterra a partir de 1850. Aún no se lo había canonizado, santificado, ni dado una teología, pero los propios escritores experimentaban ya las emanaciones del nuevo Poder.

La semejanza entre los primeros tiempos de la novela y los primeros tiempos del Nuevo Periodismo no es una simple coincidencia (Apéndice 1). En ambos casos nos hallamos ante el mismo proceso. Nos hallamos ante un grupo de escritores que se dan a conocer, que trabajan un género considerado como Clase Baja (la novela antes de 1850, el periodismo en revistas populares antes de 1960), que descubren las alegrías del realismo detallado y sus extraños poderes. Algunos de ellos parecen haberse enamorado del realismo por el realismo mismo; y no se preocupan del «llamamiento sagrado» de la literatura. Parecen estar diciendo: «¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Así es como vive ahora la gente — justo de la manera que os voy a mostrar! Os podrá sorprender, disgustar, complacer, provocar vuestro desprecio o haceros reír... No obstante, ¡Así es como es! ¡Somos buena gente nosotros! ¡No os aburriréis! ¡Echad un vistazo!».

No hace falta decir que ésta no es exactamente la forma en que los novelistas serios contemplan hoy la función de la novela. En esta década de los setenta, La Novela celebrará el cien aniversario de su canonización como el género eclesiástico. Los novelistas actuales continúan empleando términos como «mito», «fábula» y «magia». (Apéndice 2. ) Ese concepto peculiar conocido como «el sagrado ministerio del novelista» tuvo su origen en Europa a partir de 1870 y no se asentó en el mundo literario norteamericano hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no tardó en recuperar el tiempo perdido. ¿Qué tipo de novela debe escribir un ministro sagrado? En 1948, Lionel Trilling apuntó la teoría de que la novela de realismo social (que había florecido en Norteamérica a lo largo de los años treinta) estaba acabada porque el tren de carga de la historia la había pasado de largo. El argumento consistía en que tales novelas eran un producto de la ascensión de la burguesía en el siglo XIX a la cumbre del capitalismo. Pero ahora la sociedad burguesa se estaba fragmentando, desintegrando. Un novelista ya no puede retratar una parte de esa sociedad en la confianza de captar el Zeitgeist; todo lo que le quedaría es una de las piezas rotas. La única esperanza radicaba en una nueva clase de novela (la novela de ideas era su candidata). Esta teoría prendió entre los jóvenes novelistas con una fuerza sorprendente. Carreras enteras resultaron alteradas. Todos aquellos escritores cobijados en los pubs literarios de Nueva York, como la White Horse Tavern, se precipitaron a escribir novelas de todas las clases que quepa imaginar, con tal de que no fuese la llamada «gran novela» de costumbres y sociedad. Lo siguiente que se supo es que se metieron en novelas de ideas, novelas freudianas, novelas surrealistas («comedia negra»), novelas kafkianas y, más recientemente, la novela catatónica o novela de la inmovilidad, del tipo que arranca así: «Con el fin de tomar la delantera, se fue a vivir solo a una isla y se pegó un tiro. » (Frase inicial de un relato de Robert Coover).

Como resultado, en los años sesenta, por la época en que fui a Nueva York, los novelistas más serios, ambiciosos y, presumiblemente, de mayor talento habían abandonado el campo más fértil de la novela: esto es, la sociedad, el fresco social, las costumbres y las éticas, todo el conjunto de «cómo vivimos ahora», según la frase de Trollope. (Apéndice 2. ) No existe el novelista que será recordado como el novelista que captó el espíritu de los años sesenta en Norteamérica, o siquiera en Nueva York, en el mismo sentido que Thackeray fue el cronista del Londres de 1840 y Balzac el cronista de París y de Francia entera tras la caída del Imperio. Balzac se enorgullecía de ser «el secretario de la sociedad francesa». Los novelistas norteamericanos más serios se abrirían las venas antes que ser conocidos como «el secretario de la sociedad norteamericana», y no simplemente por causa de consideraciones ideológicas. Con fábulas, mitos y ministerios sagrados en qué pensar —¿quién desearía un papel tan servil?

Eso resultó maravilloso para los periodistas... se lo puedo asegurar. Los años sesenta constituyeron una de las más extraordinarias décadas en la historia de Norteamérica en lo que a costumbres y éticas se refiere. Las costumbres y las éticas hicieron la historia de los sesenta. Dentro de un siglo, cuando los historiadores escriban sobre los años sesenta en Norteamérica (suponiendo siempre, si parafraseamos a Céline, que a los chinos les importe algo la historia norteamericana), no escribirán sobre ellos como la década de la guerra del Vietnam, o de la exploración del espacio, o del asesinato político... sino como la década en que las costumbres y las éticas, las maneras de vivir, las actitudes hacia el mundo, cambiaron el país de modo más crucial que ninguno de los acontecimientos políticos... todos los cambios que se clasificaron, y tan tontamente, con etiquetas como «el hueco generacional, «la contracultura», «la conciencia negra», «la permisividad sexual», «la muerte de Dios»... El abandono de normas, creencias, apariencias supuestas como «capital sólido», «dinero rápido», la revolución swinger groovy hippie marginado pop Beatles Andy Baby Jane Bernie Huey Eldridge LSD concierto-monstruo droga underground... A todo este lado de la vida norteamericana que se manifestó impetuosamente cuando a la opulencia norteamericana de la posguerra le saltó la válvula de seguridad —a todo ello los novelistas sencillamente le volvieron la espalda, renunciaron por negligencia—. Esto dejó un inmenso hueco en las letras americanas, un hueco lo bastante grande como para cobijar a un juguete tan desgarbado como el Nuevo Periodismo.

Cuando llegué a Nueva York a principios de los años sesenta, no pude dar crédito al espectáculo que se abría ante mí. Nueva York era un pandemónium con una sonrisa burlona puesta. Para los tipos con dinero —y parecían multiplicarse como conejos— era la época más desatada, más insensata que se había conocido desde los años veinte... Un universo de gordinflones y gordinflonas peripuestos y melosos de- cuarenta-y-cinco-años con ojos como cáscaras de nuez que se les iban delante de los pasteles de menudillos, que llevaban fajas y minifaldas y pestañas Little Egypt y patillas y botas y campanitas y pulseras del amor, que bailaban el Watusi y el Funky Broadway y se agitaban y hacían muecas y sudaban y sudaban y hacían muecas y se agitaban hasta las primeras luces del alba o la completa deshidratación, lo que llegase primero... Era un carnaval abrumador. Pero lo que realmente me maravilló es que, como escritor, lo tenía prácticamente todo para mí. Tan deprisa como permitían mis posibilidades, yo iba fabricando artículos sobre este pasmoso espectáculo que yo veía burbujear y vociferar ante mis ojos maravillados —¡Nueva York!— y todo este tiempo yo sabía que algún novelista emprendedor no tardaría en aparecer para pintar toda esta maravillosa escena de un solo trazo gigantesco, atrevido, definitivo. Estaba tan preparado, tan maduro, como si hiciera señas... pero nunca llegó a ocurrir. Para mi gran asombro Nueva York permaneció sencillamente como la mina de oro del periodista. El caso es que los novelistas parecían retroceder ante la vida de las grandes ciudades en su totalidad. El pensamiento de tener que habérselas con semejante tema parecía aterrarles, confundirles, hacerles dudar de sus propias facultades. Y además, esto habría significado tener que medírselas con el realismo social, por añadidura.

Para mi todavía mayor asombro, tuve la misma experiencia cuando descubrí la California de los años sesenta. Era la auténtica incubadora de los nuevos estilos de vivir, y esos estilos estaban justo allí para que todos los vieran, al alcance de cada globo ocular... y una vez más unos cuantos periodistas sorprendidos que cultivaban la nueva fórmula lo tenían todo para ellos, hasta el movimiento psicodélico, cuyas ondas se perciben aún en todos los confines del país, como el latido intergaláctico. Escribí The Electric Kool-Aid Test y aguardé luego las novelas que estaba convencido caerían de la experiencia psicodélica... pero tampoco llegaron nunca. Supe más tarde que los editores las habían estado esperando también. De hecho habían estado pidiendo a gritos novelas de los nuevos escritores que debían de andar por alguna parte, los nuevos escritores que harían las grandes novelas de la vida de los hippies o la vida en los campus o los movimientos radicales o la guerra del Vietnam o la droga o el sexo o los militantes negros o los grupos de encuentro o toda esa vorágine a la vez. Esperaron, pero todo lo que obtuvieron fue el Príncipe de la Alienación... haciéndose a la mar con rumbo a Isla de la Soledad en su buque Tarot vuelto de espaldas con su capa de Eternidad puesta, apestando a bolas de alcanfor.

Pasmoso, como ya digo. Ya que nada más se había hecho, esto quedaría. Los Nuevos Periodistas —Paraperiodistas— tenían todos los años sesenta locos de Norteamérica, obscenos, tumultuosos, maumau, empapados en droga, rezumantes de concupiscencia, para ellos solos.

De esta forma fueron tan amables como para abandonar a nuestros muchachos un pequeño y bonito cuerpo de material: el conjunto de la sociedad norteamericana, en realidad. Sólo quedaba por ver si los escritores de revistas eran capaces de dominar las técnicas, en no- ficción, que habían dado a la novela de realismo social tanta fuerza. Y aquí nos encontramos con un excelente ejemplo de ironía. Al abandonar el realismo social los escritores abandonaron ciertas cuestiones vitales de técnica. Como resultado, hacia 1969 era obvio que esos escritores de revista —¡esos mismos, los del lumpenproletariado!— habían alcanzado también una ventaja técnica sobre los novelistas. Era prodigioso. Que los periodistas le arrebatasen la Técnica a los novelistas... en cierto modo me recordaba la vieja exhortación de Edmund Wilson a principios de los años treinta: Arrebatemos el comunismo a los comunistas.

Si se sigue de cerca el progreso del Nuevo Periodismo a lo largo de los años sesenta, se observará un hecho interesante. Se observará que los periodistas aprenden las técnicas del realismo —particularmente las que se encuentran en Fielding, Smollet, Balzac, Dickens y Gogol— a base de improvisación. A base de tanteo, de «instinto» más que de teoría, los periodistas comenzaron a descubrir los procedimientos que conferían a la novela realista su fuerza única, variadamente conocida como «inmediatez», como «realidad concreta», como «comunicación emotiva», así como su capacidad para «apasionar» o «absorber».

Esta fuerza extraordinaria se derivaba principalmente de sólo cuatro procedimientos, según descubrieron. El fundamental era la construcción escena-por-escena, contando la historia saltando de una escena a otra y recurriendo lo menos posible a la mera narración histórica. De aquí parten las proezas a veces extraordinarias para conseguir su material que emprendieron los nuevos periodistas: para ser efectivamente testigos de escenas de la vida de otras personas a medida que se producían... y registrar el diálogo en su totalidad, lo que constituía el procedimiento N. ° 2. Los escritores de revistas, como los primeros novelistas, aprendieron a base de tanteo algo que desde entonces ha sido demostrado en los estudios académicos: esto es, que el diálogo realista capta al lector de forma más completa que cualquier otro procedimiento individual. Al mismo tiempo afirma y sitúa al personaje con mayor rapidez y eficacia que cualquier otro procedimiento individual. (Dickens sabe fijar un personaje en tu mente de tal modo que tienes la sensación que ha descrito cada pulgada de su apariencia... sólo que al volver atrás descubres que de hecho se ha ocupado de la descripción física en dos o tres frases; el resto lo ha conseguido con diálogo. ) Los periodistas estaban trabajando con el diálogo como totalidad, del carácter más definitivamente revelador, en el preciso instante en que los novelistas resumían, empleando el diálogo de las maneras más crípticas, mortecinas y curiosamente abstractas.

El tercer procedimiento era el por llamarlo así «punto de vista en tercera persona», la técnica de presentar cada escena al lector a través de los ojos de un personaje particular, para dar al lector la sensación de estar metido en la piel del personaje y de experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él la está experimentando. Los periodistas habían empleado con frecuencia el punto de vista en primera persona —«Yo estaba allí»— igual que habían hecho autobiógrafos, memorialistas y novelistas. (Apéndice 3. ) Esto significa una grave limitación para el periodista, sin embargo, ya que sólo puede meter al lector en la piel de un único personaje —él mismo— un punto de vista que a menudo se revela ajeno a la narración e irritante para el lector. Según esto, ¿cómo puede un periodista, que escribe no-ficción, penetrar con exactitud en los pensamientos de otra persona?

La respuesta se reveló maravillosamente simple: entrevistarle sobre sus pensamientos y emociones junto con todo lo demás. Esto es lo que yo había hecho en The Electric Kool-Aid Test, lo que John Sack hizo en M y lo que Gay Talese hizo en Honor Thy Father.

El cuarto procedimiento ha sido siempre el que menos se ha comprendido. Consiste en la relación de gestos cotidianos, hábitos, modales, costumbres, estilos de mobiliario, de vestir, de decoración, estilos de viajar, de comer, de llevar la casa, modos de comportamiento frente a niños, criados, superiores, inferiores, iguales, además de las diversas apariencias, miradas, pases, estilos de andar y otros detalles simbólicos que pueden existir en el interior de una escena. ¿Simbólicos de qué? Simbólicos, en términos generales, del status de la vida de las personas, empleando este término en el sentido amplio del esquema completo de comportamiento y bienes, a través del cual las personas expresan su posición en el mundo, o la que creen ocupar, o la que confían en alcanzar. La relación de tales detalles no es meramente un modo de adornar la prosa. Se halla tan cerca del núcleo de la fuerza del realismo como cualquier otro procedimiento en la literatura. En él radica la esencia misma de la capacidad para «absorber» de Balzac, por ejemplo. Balzac apenas recurría al punto de vista en el sentido de refinamiento con que Henry James lo empleó más tarde. Y sin embargo el lector termina con la sensación de que ha estado aún más completamente «dentro» de los personajes de Balzac que de los de James. ¿Por qué? Esto es lo que Balzac hacía continuamente. Antes de presentarte personalmente a Monsieur y Madame Marneffe (en La prima Bette), te hace entrar en su gabinete de dibujo y lleva a cabo una autopsia social: «En el salón, los muebles recubiertos de pana marchita, las estatuillas de yeso imitando al bronce florentino, la araña de cristal mal tallado, con arandelas de vidrio fundido; la alfombra cuyo bajo precio se explicaba tardíamente por la cantidad de algodón introducida por el fabricante, ahora perceptible a simple vista, todo hasta las cortinas os hubiesen revelado que el damasco de lana apenas tiene tres años de esplendor... » Todo lo que hay en el gabinete transparenta las vidas de un par de mezquinos trepadores sociales, Monsieur y Madame Marneffe. Balzac acumula estos detalles tan implacablemente y al mismo tiempo con tanta meticulosidad —difícilmente habrá un detalle en el Balzac de la última época que no arroje luz sobre peculiaridades de status— que dispara los recuerdos del lector sobre su propio status, sus propias ambiciones, inseguridades, deleites, desastres, además de las mil y una humillaciones y golpes que su condición recibe en la vida cotidiana, y los dispara una y otra vez hasta que crea una atmósfera tan rica y absorbente como el punto de vista que emplea Joyce.

Me fascina el hecho de que los experimentos de la fisiología cerebral, hasta ahora la gran térra incógnita de las ciencias, parezcan tender a la teoría de que la mente humana o psique no posee una existencia interna, discreta. No es una propiedad que está cerrada en el cráneo de uno. Durante cada momento de la conciencia está ligada tanto a claves externas como al status de uno en un sentido social y no meramente físico y no se puede desarrollar ni sobrevivir sin ellas. Si esto resulta cierto, puede explicar por qué novelistas tales como Balzac, Gogol, Dickens y Dostoyevsky eran capaces de ser tan «envolventes» sin emplear el punto de vista con la sofisticación de Flaubert, o James, o Joyce. (Apéndice 5. )

Nunca he oído a un periodista que hablase de exponer el status de alguna forma indicativa de que hubiera pensado siquiera en ella como procedimiento aparte. Es sencillamente algo hacia lo que han gravitado los periodistas que cultivan la nueva forma. Esa ambición más bien elemental y gozosa de mostrar al lector la vida real ¡Venid aquí! ¡Mirad! ¡Así es como vive la gente en estos días! ¡Éstas son las cosas que hacen!— tiende a ello de forma espontánea. En cualquier caso, el resultado es el mismo. Mientras tantos novelistas abandonan la tarea enteramente —y al mismo tiempo renuncian a dos terceras partes de la fuerza del diálogo— los periodistas continúan experimentando con todos los procedimientos del realismo, renovándolos, intentando emplearlos de forma más ambiciosa, con la pasión total de los inocentes y los descubridores.

Su inocencia les ha conservado libres. Hasta los novelistas que han experimentado la nueva forma... se han relajado de improviso para entregarse a prohibidos deleites. Si quieren permitirse el placer de una retórica victoriana o un humphreyclinkerismo del género «En este punto el lector atento se preguntará cómo nuestro héroe podría posiblemente... », pues prosiguen y lo hacen, como Mailer lo hace en Los Ejércitos de la Noche con considerable encanto. En este nuevo periodismo no existen reglas sacerdotales; en cualquier caso todavía no... Si el periodista quiere saltar del punto de vista en tercera persona a otro en primera persona dentro de la misma escena, o dentro y fuera del punto de vista de diferentes personajes, o incluso de la voz omnisciente del narrador al monólogo interior de otra persona —como ocurre en The Electric Kool-Aid Test— lo hace. Para los bárbaros glotones sólo existe con relación a la técnica la ley del proscrito: arrebatar, usar, improvisar. El resultado es una forma que no es simplemente igual que una novela. Consume procedimientos que da la casualidad que se han originado con la novela y los mezcla con todo otro procedimiento conocido a la prosa. Y constantemente, más allá por completo de las cuestiones de técnica, se beneficia de una ventaja tan obvia, tan firme, que uno casi olvida la fuerza que posee: el simple hecho de que el lector sabe que todo esto ha sucedido realmente. Las contradicciones han sido borradas. La pantalla ha desaparecido. El escritor se halla un paso más cerca del total envolvimiento del lector, que Henry James y James Joyce soñaron pero nunca consumaron.

Llegado a este punto, como he comprobado ya, el estudioso en literatura tiende a objetar: Suponiendo que le acepte esto, ¿qué ocurre con los logros más altos de los grandes escritores de ficción? No ha hablado siquiera de la creación de personajes, mucho menos de materias tales como la profundidad psicológica, el sentido de la historia, la lucha de ideas, la conciencia moral del hombre, los grandes temas de la Literatura Inglesa, en una palabra. A lo cual yo respondería: Estoy hablando de técnica; en cuanto a lo demás, de los personajes a la conciencia moral (o todo lo que pueda ser), depende de la experiencia y el intelecto del escritor, sus intuiciones, la calidad de sus emociones, su habilidad para ver dentro de los demás, su «genio», por emplear el término de costumbre... y así continúa siendo tanto si cultiva la ficción como el periodismo. Mi argumento es que el genio de todo escritor — tanto en ficción como en no-ficción, otra vez— se verá gravemente coartado si no puede dominar, o si abandona, las técnicas del realismo. La fuerza psicológica, moral, filosófica, emotiva, poética, visionaria (se puede suplir el adjetivo según sea menester) de Dickens, Dostoyevsky, Joyce, Mann, Faulkner, se ha hecho posible únicamente por el hecho de que primero conectaron su obra al circuito principal, que es el realismo.

Los novelistas han cometido un desastroso error de cálculo en lo que se refiere a la naturaleza del realismo durante los pasados veinte años. Su punto de vista sobre la cuestión lo ha resumido bastante bien el redactor-jefe de Partisan Review, William Phillips: «De hecho, el realismo es sólo un procedimiento formal más, no un método permanente de considerar la experiencia. » Sospecho que lo cierto es precisamente lo contrario. Si nuestros amigos los psicólogos del conocimiento llegan alguna vez a saberlo de fijo, pienso que nos dirán algo parecido a esto: la introducción del realismo en literatura por gente como Richardson, Fielding y Smollett fue como la introducción de la electricidad en la tecnología de la máquina. No fue sólo otro procedimiento. Elevó la condición del arte a una nueva magnitud. Nadie se sintió jamás impulsado a derramar lágrimas ante el infeliz destino de los héroes y heroínas de Hornero, Sófocles, Moliere, Racine, Sydney, Spenser o Shakespeare. Pero hasta el impecable Lord Jeffrey, director de la Edinburgh Review, lloró —de hecho sollozó, hipó, plañó y suspiró— con la muerte de la pequeña Nell de Dickens en Almacén de antigüedades.

No es preciso admirar a Dickens ni a ninguno de los escritores que primero demostraron esta fuerza para valorar este punto. Para los escritores renunciar a esta fuerza única en pos de una categoría más sofisticada de ficción... es como si un ingeniero tratara de desarrollar una tecnología mecánica más sofisticada empezando por descartar el principio de la electricidad. En todo caso, los periodistas disfrutan ahora de una tremenda ventaja técnica. Poseen todo el combustible. Esto no significa que le hayan sacado el máximo partido posible. La obra realizada en periodismo en los últimos diez años supera fácilmente a la obra realizada en ficción, pero eso es decir muy poco. Todo cuanto se puede decir es que el material y las técnicas están al alcance, y que el momento es oportuno.

La crisis de escalafón que primero afectó a la clase media de la literatura, los ensayistas u «hombres de letras», afecta ahora a los propios novelistas. Algunos se han pasado inmediatamente a la no- ficción. Otros, tales como Gore Vidal, Herbert Gold, William Styron y Ronald Sukenick, han experimentado formas que se sustentan en un curioso terreno intermedio, en parte ficción }' en parte no ficción. Y otros han empezado a rendir homenaje al poder del Nuevo Periodismo poniendo a personas reales, con sus nombres reales, en situaciones ficticias... Todos las están pasando moradas... Con esto no pretendo decir que la novela ha muerto. Es la clase de comentario que nunca quiere decir gran cosa. Son únicamente las modas que prevalecían entre los novelistas lo que se ha extinguido. Creo que existe un tremendo futuro para un tipo de novela que se llamará la novela periodística o tal vez la novela documento, novelas de intenso realismo social que se sustentarán en el concienzudo esfuerzo de información que forma parte del Nuevo Periodismo. No veo motivo para que los novelistas que desprecian la obra de Arthur Hailey no puedan llevar a cabo el mismo trabajo de información e investigación que él hace... y escribirlo mejor, si son capaces. Existen ciertas zonas de la vida dentro de las que el periodismo no puede moverse con soltura, particularmente por razones de invasión de la intimidad, y es dentro de este margen que la novela podrá desarrollarse en el futuro.

Cuando hablamos de «ascensión» o «muerte» de géneros literarios, nos estamos refiriendo principalmente a categorías. La novela ya no posee la categoría suprema que disfrutó durante noventa años (1875-1965), pero tampoco el Nuevo Periodismo la ha conquistado para sí. La posición del Nuevo Periodismo no está asegurada por ningún concepto. En algunos terrenos el desprecio que inspira carece de límites... hasta quita el aliento... Si no hay suerte, el nuevo género jamás será santificado, jamás será exaltado, jamás tendrá una teología. Probablemente yo no debería estar hablando como lo hago en este artículo. Lo único que pretendía decir al empezar era que el Nuevo Periodismo no puede ser ignorado por más tiempo en un sentido artístico. Del resto me retracto... Al diablo con eso... Dejemos que el caos reine... Más alta la música, más vino... Al diablo con las categorías... El travesaño superior es del primero que se agarre a él. Todas las viejas tradiciones han quedado exhaustas, y ninguna nueva se ha afirmado todavía. ¡Se anulan todas las apuestas! ¡desaparecen las desigualdades! ¡el baile está abierto a todos!... ¡todos los caballos están dopados! ¡la pista es de vidrio!... y de tan glorioso caos puede surgir, de la fuente más inesperada, de la forma más inesperada, algunos nuevos y gruesos y bonitos Cohetes Titulares Periodísticos que inflamarán el cielo.

Fragmento del libro El Nuevo Periodsimo de Thomas Wolfe.

Ensayo del escritor francés Jean Baudrillar sobre las consecuencias de pervivir en un ecosistema atravesado por el simulacro y simulación de la hiperrealidad contingente.

Fragmento extraído del libro El Loco del periodista político Juan Luis González, 2023.

El siguiente capítulo pertenece al libro fundacional del Capitalismo de Viglancia llamado La Era del Capitalismo de Vigilancia, de la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff. En este fragmento de la obra que compartimos, Zuboff expone el contexto preciso en el que surgió el Capitalismo de Datos a manos de la corporación Google en los inicios del nuevo siglo.

Entendiendo la lógica del abuso infantil ritual a nivel internacional.

Documento Armas Silenciosas para Guerras Secretas publicado en el libro "He aquí un Caballo Pálido" del escritor y comunicador William Cooper en 1991.

Ensayo del escritor francés Jean Baudrillar sobre las consecuencias de pervivir en un ecosistema atravesado por el simulacro y simulación de la hiperrealidad contingente.

Exponemos el caso de la Tiktoker Florencia Belén Aguirre, perseguida, acosada y encarcelada en Misiones por presuntos crímenes de odio.

Manifiesto completo de La Sociedad Industrial y su futuro del filósofo y matemático Theodore Kaczynski, más conocido mundialmente como el Unabomber.

¿Y si la pornografía fuese más que parte de la industria del entretenimiento? Descubrí el inicio de uno de los emporios más preponderantes del mundo que es usado como instrumento para propagar una Guerra Cultural en el siguiente ensayo de Nathan Abrams.

Fragmento del libro El Nuevo Periodsimo de Thomas Wolfe.

Los grandes adelantos sociales que se han suscitado a través del desarrollo de nuevas herramientas a lo largo de la historia de la humanidad, han sido impulsados o cooptados —casi en su totalidad— por el complejo militar y religioso de su tiempo. De la misma manera, el motor histórico que permitió promover estos adelantos aplicados a la tecnología ha sido la guerra. La creación de la Inteligencia Artificial, la Red y sus telarañas sociales no escapan a este tópico.

En las calles de Córdoba se está gestando una revolución musical. El movimiento urbano —ecosistema que abraza desde el trap y el rap hasta el RKT y el reggaetón— ha encontrado en la capital cordobesa un refugio de talento emergente y autogestivo que nada tiene que envidiarle a las grandes capitales del mundo.

En el corazón de una temporada teatral que no da tregua, el teatro independiente en Carlos Paz no solo sobrevive, sino que da pelea con un arma que las grandes producciones a veces olvidan: el contacto humano. El éxito de muchas obras independientes no sólo se sostiene por su propuesta artística, sino que se explica por la fuerza de voluntad y la pasión de sus elencos. Que en medio de un calor abrasador y calles repletas de turistas, salen horas antes a promocionar las obras en la vía pública.